2024.12.17

知の森を歩くvol.1 言語学者でも英語が好きではないって本当ですか? 青山聡先生インタビュー

いつものキャンパスで出会える

いつものキャンパスで出会える

ワンダーなこと

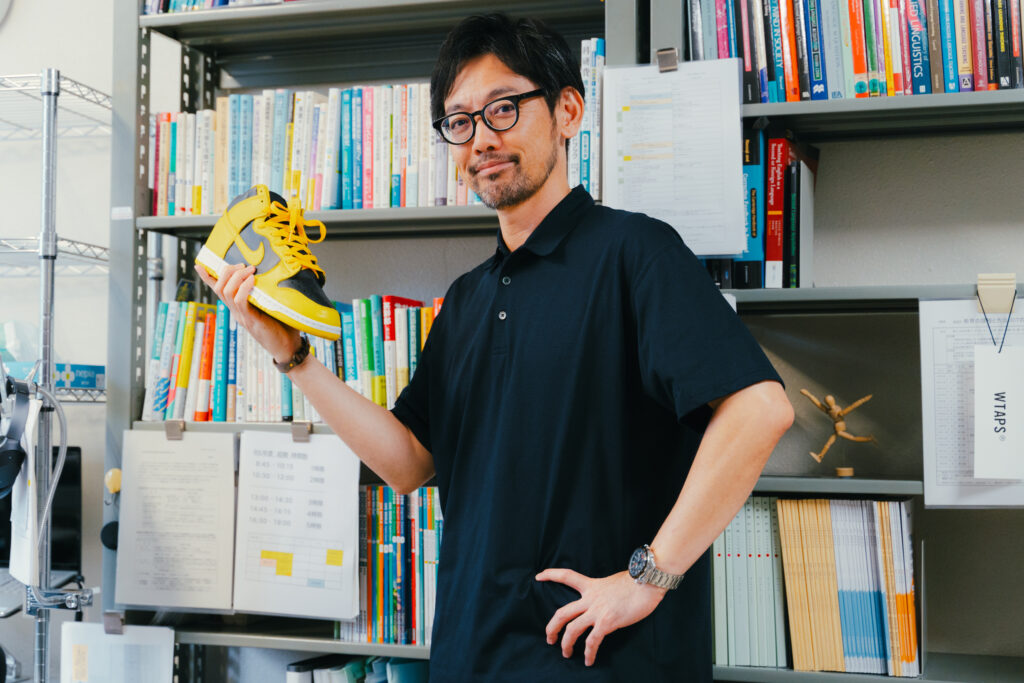

17年間の高校英語教員経験を経て、現在は応用言語学者として活躍する青山聡先生へのインタビュー。美術に興味を抱きながらも英語教育の道に進んだそのキャリア、教育へのこだわりや研究者としてのユニークな視点が、青山先生自身のコレクター気質と結びついて語られます。カメラマンの藤原浩高さんが鳥取大学地域学部の先生を訪ね、紹介するシリーズ「知の森を歩く: 鳥取大学地域学部 教員インタビュー」初回です。

予想していなかった英語との長い付き合い

2021年より鳥取大学に着任された青山聡先生。岡山県岡山市出身でイギリスのエセックス大学大学院修了後、高校の英語教員として17年間教鞭をとり、多くの生徒を指導してきた。その後、応用言語学者として研究者の道にシフトし現在に至る。

これまで長らく英語に携わる仕事に従事されてきた青山先生だが、当初から英語の道を志していた訳ではないという。

「本当は美術や芸術の世界に進みたかったんですよ。高校時代にファッション雑誌やデザインの世界に凄い惹かれて。でも、高校の進路指導の先生に『美術部にも入っていないのに何を言っているんだ』と止められて、はいそうですかと早々に受け入れました」

「さて進路をどうしようかなと考えた時に、ちょうど兄が岡山大学の教育学部英語専攻にいて、兄の友達ともよく遊んでもらっていたので、その人たちと同じ大学に行きたいという不純な動機で進学したんですよ。決して英語が大好きでというかっこいい理由じゃないです」

大学進学後、自分自身が長らく英語を勉強してきたにも関わらず、あまり英語が上達しないことに疑問を感じた青山先生。母語習得は誰でもストレス無く習得できるにも関わらず、第2言語習得になると人によって到達のレベルに差が生まれてしまうのはなぜだろうという自身の疑問をきっかけに、応用言語学の道に進む。

現在の主な研究テーマは英語学習者への訂正フィードバック(Corrective Feedback)。

英語学習者の誤りに対して、どのようなアプローチで訂正を行うことが言語習得により好ましいのかという点にフォーカスして研究をされている。

「ただ、いまだに英語の楽しさはよく分からないですね。僕は外国の友達と話をしたいとか、違う国で生活をしたいという思いも無いですから、日本がいいです。英語が好きという気持ちはいまだに弱いですが、英語の必要性は強く感じていたので今でも研究を続けて、それを生徒や学生に伝えてきたんだと思います」

研究者と聞くと、自分の研究分野に興味や楽しさを持って何年もの間、研究を続けているような人物を思い浮かべるが、青山先生は自身をそのような研究者ではないと話す。グローバルなインターネット網が発達した今日においても、世界中の情報の大部分は英語であり、日本語でアクセスのできる情報はほんの一部である。最先端の情報やより有益な情報を得るためには、研究者でない一般の人にとっても英語が大きな武器になることは間違いない。好きやワクワクではなく、そのような必要性を伝えることがこれまでの教員・研究者としての大きな動機であるという。

好きではないけれど、こだわりはある。

研究者としての原点は好きやワクワクというポジティブなものではないとのこと。さりながら、青山先生の研究室にお邪魔すると、その一角にはお気に入りのコレクションが並べられている。学生時代にファッション雑誌を見て憧れたスニーカー、お気に入りのストリートブランドのショップタグなど。

青山先生の好きが顔を覗かせている。

これらのコレクションについてのお話を伺うと、青山先生のお話が熱を帯びる。

「小さな頃からコレクター気質だったんですよ。キン肉マン消しゴムやビックリマンシールに始まり、高校時代には流行りのスニーカーやTシャツが載ったファッション雑誌を穴が開くほど読み漁っていました。その影響で今でもロビンマスクが好きですし、毎日スニーカーを履いて仕事をしています」

「コレクターのこだわりは手に入れることで終わりじゃないんですよ。手に入れた瞬間がゴールではなく、そこがスタート。スニーカーでもその靴の歴史や背景を知り、手入れの仕方を調べてこれからどう付き合っていくのかを考えていくことがとても楽しいです。妻にはこだわりではなく、病気だと言われますけど…」

このコレクターとしてのこだわりは、研究者という仕事にも大きく影響しているという。

「気になったことに関しては、調べないと気が済まないし落ち着かないです。研究者もコレクターも名乗るからには、その世界のハイレベルな人たちと肩を並べないといけない。そういう世界で対等な立場に立とうと思うと、嘘はつけないので漏れなく先行研究も探しますし、どういう手法が適切なのかということもすごく考えますね。研究者もコレクターもこだわると手が抜けない分苦しい生き方ですけどね、でも楽しいですよ」

好きだから続けられるのではなく、こだわるから続けられる。瞬間的な強い動機や人生を変えるような出会いが無かったとしても、こだわることができるとその先には愛着が生まれる。だからこそ物事と長く付き合っていくことができる。そんな青山先生の人生のスタンスが途絶えることのないスニーカー解説から垣間見えた。

「教える人」から「教える人を育てる人」へ

「人生がもう1度あれば、また高校教員はやりたいですね」

17年間の高校教員生活を振り返り、青山先生はそう語る。人の成長にとって大きなターニングポイントでもある高校3年間という時間、山あり谷あり、七顛八倒な毎日を生徒と一緒に走っていくことは大変なことも多かったが、とても感慨深いものだったと当時を懐かしみながら振り返る。

そのような思い入れのある教育現場から、大学という場に籍を移したことにはどのような背景があるのだろうか。

「当時から目の前の生徒に対して、責任を持って直接教えることができるという楽しさはありました。でも、生徒たちを教える人達に何かを教えることができれば、それってすごい広がりになるんじゃないかと思ったんですよね。自分の研究からヒントを得た先生が良い授業をしてくれれば、自分ひとりで直接伝えられる範囲の何十倍、何百倍にもなる。その大きな影響力には責任もあるけれど、とても面白いものだと感じたので今はこの仕事をしています」

教員生活を経て研究者となる人は、決して少ない訳ではない。ただその中でも、17年間もの長い間教育現場での経験をしてきた人は稀であろう。だからこそ、そこが青山先生の強みでもある。教育現場での経験からなる「実践の知」と大学での研究からなる「学問の知」、どちらも踏まえているからこそ、これから教員を志望する学生に伝えられることがある。

「めっちゃ大変な仕事ですよ、教員は。授業だけではなくて、雑務も多いですし、保護者の対応もあるし、近所からのクレームも入る。大変さを挙げればキリが無いですけど、それでも僕にとってトータルは全然プラスでしたね。それだけの魅力がある仕事です」

「だからといって、無責任に絶対に就いたほうが良いとは学生には言えないですね。知っているからこその大変さ、やりがいや嬉しさの両方を正直に伝えていくことが僕の仕事だと思いますね。その先で自分の知識や経験が、教員を目指す学生のこれからに活きてくれれば嬉しいです」

教育現場での実践経験、そこで求められる理論や知識。どちらか片足ではなく、両足揃っているからこそ歩いていくことができる。温和で気さくな雰囲気も、さながらスニーカーのような先生であった。そんな青山先生だからこそ、決して平坦ではない教員という道に歩もうとする学生の足元を彩ることができるのであろう。

青山聡 / Satoshi Aoyama

1976年岡山県岡山市生まれ。

博士(学校教育学)。岡山大学教育学部卒業、同大学大学院教育学研究科修了。その後イギリスのエセックス大学大学院応用言語学専攻で学び、地元岡山県にて高校教員として17年間勤務。2019年、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科博士課程修了。21年に鳥取大学に着任。専門は英語教育学。