2025.5.12

「なぜだろう?やってみよう!」鳥取大学附属幼稚園で学びはどう生まれている?

わたしの地域に

わたしの地域に

ワンダーあらわる

子どもたちが遊びながら考え、発見し、創造する――鳥取大学附属幼稚園での3年間は、そんな「なぜだろう?」から「やってみよう!」への旅でした。娘の幼稚園生活を通じて見えてきた、自由で創造的な学びの姿を、道見有紀子さんが振り返ります。

この春、娘が小学生になった。

先月まで幼稚園生で、毎週金曜日はたくさんの工作をもって、今週もこんなに作ったのか…と半笑いになりながら帰宅したことが既に懐かしい。工作してきたものは精巧な注射器、体温計、猫、マウス付きパソコン、色水、自分で考えた紙芝居、などなどたくさんのものだった。4月が終わる今、そんなことを思い出しながら、鳥取大学附属幼稚園(以下、「附属幼稚園」という。)での親にとってのあれこれを思い出してみる。

私はフルタイムで働いていて、0歳児から保育園に預けていたが、ふとした機会で附属幼稚園を見学し、施設の充実さ、先生方の対応から、3歳のタイミングで転園を決めた。附属幼稚園のイメージだが、何度も前を通っているはずなのに特にこれといった印象を持っていなかった。また入園を決める前に他の幼稚園を見学したり、口コミも調べてきたが、附属幼稚園のそれは古いものばかりであった。それもそのはず、園児数が少ないのである。それだと保護者数も自動的に少なく、口コミも増えないのもわかる。だからこそ、この思い出話が、誰かの役に立てることができたら嬉しい。

緑豊かな広い園庭。施設の反対側にはアスレチック付きの松林もある。

「なぜだろう?こうしてみたい、やってみよう!」の一日

附属幼稚園に通って分かったのは、ここは、「なぜだろう」から「こうすれば良いのではないか」まで、発見から解決までの「考える力」を養っている、ということだった。それは、保育園で経験した「はい、今日はこれをしましょう、せーの!」ではなかった。

具体的には、今日は自分たちが何をしたいか、何をすべきかを考えることから一日が始まり、一日の中で子どもながらの発見や解決策があり、クラスで、時には園全体を巻き込んで楽しんでいく。これは「自由保育」といえばそうなのかもしれないが、単に自由に、または勝手に園児が行動するのではなかった。先生方が「しかけ」を常に用意し、誘導しながら、子どもたちは瑞々しい想像力、思考力をフルに使って一日を過ごしていた。

イベント前はクラスで「どうすれば良いものが作れるのか?」を話し合い、園児だけで多数決やだれがどんなことを発言したのかのメモを取っていたそう。これって娘たちにとって、初めて作った議事録ではないか!

発表会の劇「めっきらもっきらどおんどん」だって思い出しても良くできていた。ある程度は先生方が道筋を立てられたと思うが、どんな劇にしたいか、どんなセリフがよいのか、どう演出すべきかをクラス全員で考えて工夫していたようだ。劇はミュージカル仕立てになっていて、一連の演出を子どもたちが考えたかと思うと、子どもの発想力って侮れない。

廊下の「あるあるコーナー」も「しかけ」の一つである。そこには空き箱や殻になった容器がたくさん用意されていて、子どもたちは自由に工作をすることができた。また教室には先生方が四季折々で見つけた自然の素材(どんぐりや松ぼっくりなど)が用意されていて、たくさんの遊びの選択肢が用意されていた。園庭には園児が作る野菜畑があり、そこから収穫した野菜を使ったカレーパーティーでは、年長児は料理はもちろん、パーティーの内容まで決めていた。鳥取大学のフィールドサイエンスセンターでサツマイモを育て、収穫し、広い園庭を使って焼き芋をしていたのも、附属幼稚園ならではだろう。

夢中で作り、夢中で楽しむ時間

一番印象深かったのは、そら組(年長)だったときの、園全体を巻き込んでのピザ屋さんだ。

保育参加の日、私たち保護者はピザ屋さんに招待された。扉を開けると、段ボールでできた自動発券機、宅配バイク、大きなピザ窯。そして段ボールと粘土と季節の素材で作った大きなピザ。そこには立派なピザ屋さんができていた。

きっかけは、クラスでの粘土を使ったピザ作りから始まったようだ。それが、こんなことができるんじゃないか?ピザ屋さんにはこんなのもあるよね、とアイディアが積み重なり、最後は年少、年中、先生方、保護者を巻き込んだピザ屋さんができていた。このピザ屋さんは、園の中で2カ月は開店していたという。小さなものから大きなものに、お友達みんなで作り上げていく、子どもたちの力を感じた。

娘に「今日何があった?」と聞くたび、大人になった私は、不思議に思ったり、後先考えず一つの事を楽しむことなんて滅多になくなったと感じている。朝は5時前におきて朝食と夕食を作り、娘と一緒に7時に家を出る、目の前のことをこなすので精一杯な毎日だ。考えることは仕事のこと、学校行事のこと、一週間の夕食のメニュー、子供の習い事、ファミリーサポートセンターとのやり取り、美容院行ける日がない!など。じっくり自分のために何かに取り組む時間なんてどこにあるのだろう。

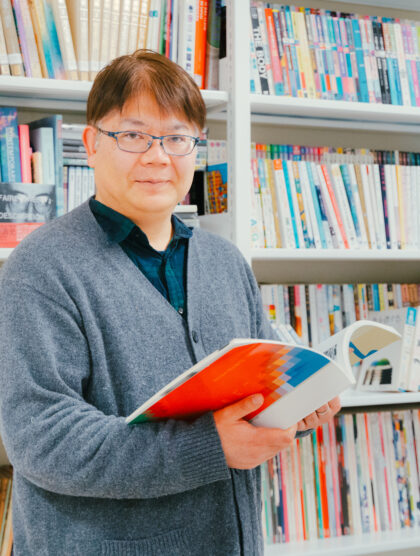

附属幼稚園で附属学校部長(鳥取大学地域学部教授)のお話を聞く機会があったが、「研究職に就くにあたっての自分の原点は幼児期の体験だ」と仰っていた。娘には同様に、人生のたった3年間だったけれど、自然豊かな附属幼稚園での、ただただまっすぐに物事にとりくんだ日々が、何かのきっかけに繋がればいいな、と思っている。

卒園の日、自然に輪を作って「みんなともだち」を歌う子どもたち