2025.8.1

知の森を歩くvol.2 鳥取に眠れる美術史があったって本当ですか? 筒井宏樹先生インタビュー

いつものキャンパスで出会える

いつものキャンパスで出会える

ワンダーなこと

藝大での留年と同人誌制作を経て研究者となった筒井宏樹先生。専門の現代美術史研究に不利と思われた鳥取に着任したものの、1969年の鳥取のミニマルアートを再発見したことが東京中心の美術史観を考え直すきっかけになったと言います。カメラマンの藤原浩高さんが鳥取大学地域学部の先生を訪ね、紹介するシリーズ「知の森を歩く: 鳥取大学地域学部 教員インタビュー」の第二回です。

今を生きていたし、今しか生きていなかった

2013年より鳥取大学に着任された筒井宏樹先生。専門は戦後日本を中心とした現代美術史。美術史とは、美術作品が作られた歴史背景や思想、地域社会などとの関連性を解き明かす学問であると筒井先生はいう。

その出発点はどのようなところにあったのだろうか。

「高校時代に進学先の大学というものについて真剣に考えていたかと言われると全くそうではなくてですね。というのも、通っていた高校は進学校というわけでもなく、文系や理系のクラス分けもなかったので方向性もはっきりしないままに気がついたら進路選択の時期が迫っていました。ただ、人と違う進路の方が面白そうだろうと思い、マンガやゲームが好きだったのもあって、文系でも理系でもない芸術系の学部を選びました」

「進学した大学ではグラフィックデザインの学科にいたんですね。ただ、当時はデザインと美術の違いも分からずになんとなく入学しただけというような形で。色々な授業を受ける中で特に興味を持てたのが実技よりも美術史の授業でした。そのことに入学をしてから気づきました」

そこから大きく舵を切り、美術史をより深く学ぶことのできる東京藝術大学に再受験をした筒井先生。無事合格をし、新たなる船出のように気持ち晴れやかに大学生活をリスタートするが、その航海は穏やかなものではなかったようだ。

「留年しました。東京藝大という大学は、その当時ほとんどの事に非常に寛容な大学だったのですが、卒論の締切りだけには大変厳しくてですね。色々なトラブルが重なり、提出が10分遅れてしまい容赦なく留年してしまいました」

翌年、新たに書き直した卒論を提出期限内に提出をし、大学院へと進学。同じ轍は踏むまいと修士論文はもちろん期限内に提出をする。「期限を守る」という大いなる教訓を得て新しい春を迎えようとしていた。

「でも就職先がないんですよ。というか就職活動も一切していなかった。この頃は価値のある専門的な事をやっているような気持ちになっていて、この先には自動的に何かしらの進路があるだろうと勝手に思い込んでいたのですが、それは大いなる勘違いでした。就職活動をしなければ就職先はないのだと思い知らされました」

種を蒔かなければ花は咲かない。就職活動をしなければ就職できない。そんなごもっともな道理を見落としてしまう、いやそれに気づかせないほどの自由なカルチャーが当時の東京藝大にはあったとのこと。大きな原因は他にもあった。当時の筒井先生には先の事など考えている暇がないほど夢中になったものがある。それが同人活動だ。

メインストリームではない、オルタナティブな面白さ。

同人活動とは、一般の個人・グループがオリジナル作品や既存作品の二次創作を制作することを意味するが、学生時代に筒井先生が心血を注いだのが、友人と3人で立ち上げ、編集したカルチャー批評雑誌『Review House(レビューハウス)』だ。手にとって拝読すると、内容はもちろんのこと、細かなデザイン、裏面には書籍コードまで取得されており、熱量が込められた作品であることが伝わる。他にも先生の研究室では同人活動の足跡を見つけることができる。

「同人活動でも手探りで始めたため失敗ばかりで、いっぱい迷惑をかけてしまいました。でも、大手メディアではまだ取り上げられていないような、新しいカルチャーと多く出会うことができて素晴らしい経験でした。学生時代はずっとこんなことばかりしていましたし、自分の研究を並行してやっていたら、気がついたらもう卒業となってしまっていて。仕事もなければ、学生時代ずっと大学寮に住んでいたので、春から住む家もないまま大学を卒業してしまいました」

今となれば笑い話ですと語る筒井先生だが、それでも当時は様々な試行錯誤があったそうだ。人間生きていこうと思えばご飯も食べなければならないし、寝る場所だって当然必要だ。

目の前の生活のために、卒業後からスタートした就職活動だが、一筋縄ではいかず、書類選考すら通らない日々が続いた。

「新卒採用のタイミングを逃し、就職活動のやり方もわからないまま、とりあえず一般の民間企業にエントリーしてみたら全然ダメでした。でも、初心にかえり自分の得意な美術や出版に関わる会社にチャレンジすると良い結果に繋がっていきました。何事も自分の好きや得意を活かさないとダメですね」

既定路線を歩んでこなかった自身の経験も相まって、自分はメインストリームではなく、そうではないオルタナティブを人生のスタンスにしようと決意したとのこと。また、人が気付かない、見落としてしまうような部分にこそ面白さを見出すことが好きであった。その好きから来るワクワクが現在の先生の研究にも繋がっている。

「中心を揺さぶってやろう」

「美術史といっても、世界でいえば西洋中心主義で、日本でいえば東京中心主義になってしまっていて、歴史の中では中心にないものはこぼれ落ちてしまう事も少なくないんです。以前、専門誌で地方の前衛美術という特集が組まれた時にも、鳥取県は空白地帯になっていました」

そんな状況を踏まえると、鳥取という場所は美術史研究にとっては不利なように思える。

しかし、だからこそ面白いし価値があると筒井先生はいう。

「鳥取大学に着任した当時、鳥取に自分の研究対象である前衛美術は本当に無いのかと絶望していたのですが、調べていくと実はあったんですよ!」

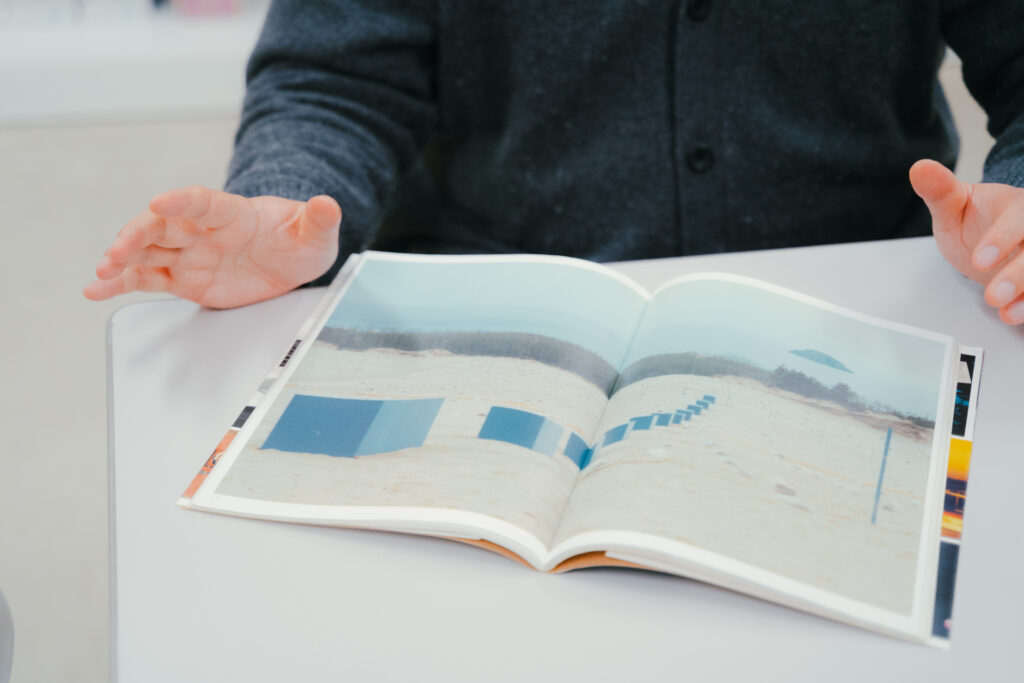

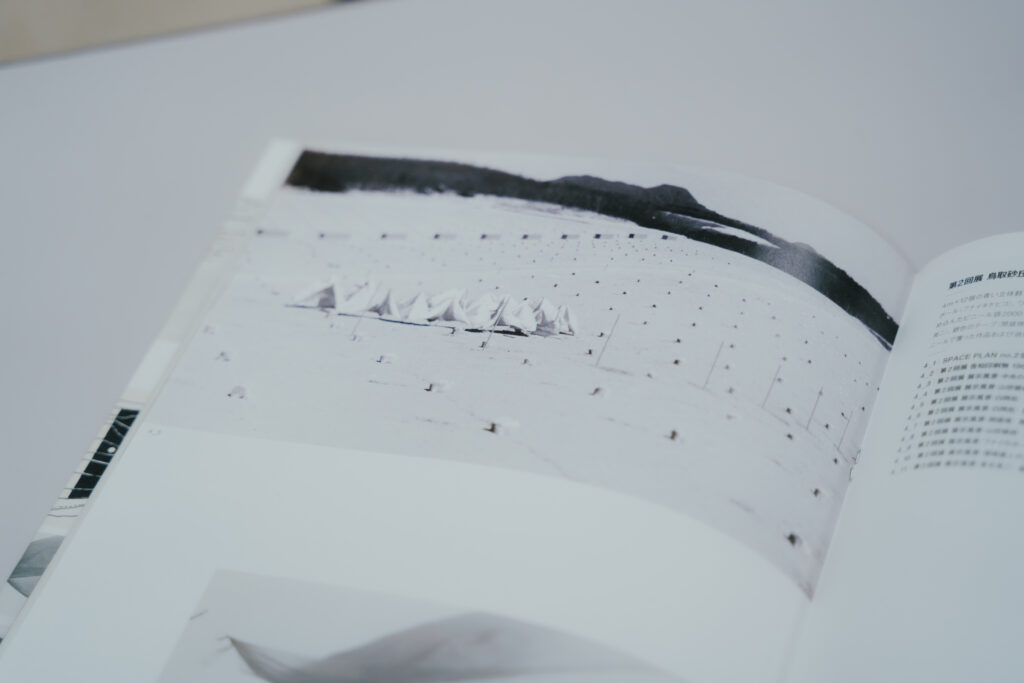

一体どんなものだったのかと前のめりに尋ねると、待ってましたと言わんばかりの顔で筒井先生が一冊の本を開く。

「これは『スペース・プラン』という前衛芸術家集団の展示風景で、いわゆるミニマルアートと呼ばれるジャンルのアートです。メンバーの多くは鳥取大学の出身者でした。場所が鳥取砂丘なのですが、当時ミニマルアートがアメリカで一般化したのが1966年で、この鳥取砂丘での展示が1969年でわずか3年です!インターネットもない時代にこの時間差は早すぎますし、しかも、野外でのこのような広大なグループ展は世界的にみても前例がないものだったんですよ、面白いですよね」

空白地帯と思われた場所に、隠された現代美術史の1ページが埋もれていたのだ。このように興味深く、評価されるべき価値のある歴史が実はまだまだ地方には眠っているのではないだろうか。日本各地に注目し、中心からこぼれ落ちていた美術に光を当てることで、これまでの中心主義的な現代美術史を揺さぶり、書き換えていきたいと筒井先生は語る。

こと大学で学ぶ学生にとって真面目であることはもちろん大切だが、そればかりだと評価を受けやすいものやすぐに役立つことに目がいき、“中心”ばかりを見てしまい視野が狭くなってしまうこともあるかもしれない。そんな時に“中心”から少し外れた所にある価値や面白さを伝えてくれる先生がいることは、誰かの大きなきっかけになるのではないだろうか。

筒井宏樹 / Hiroki Tsutsui

1978年愛知県名古屋市生まれ。

名古屋市立大学芸術工学部中退、東京藝術大学美術学部芸術学科卒業、同大学院美術研究科修士課程修了。愛知県立芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。博士(美術)。2013年に鳥取大学地域学部に着任。専門は戦後日本美術史、美術批評。

シリーズ「知の森を歩く: 鳥取大学地域学部 教員インタビュー」

vol.1 言語学者でも英語が好きではないって本当ですか? 青山聡先生インタビュー